10月21日下午,复旦大学基础医学院教授汤其群以《初心与使命》为题,在复旦大学相辉堂为670余名2025级医学专业本科新生带来一堂内涵丰富、思想深刻的“强国之路”思政大课。课程围绕医学本质、历史发展、技术革新与医者使命层层展开,引导学生在科学与人文的双重维度下,深入理解医学的深厚内涵与时代责任。

从思想源流追溯学科本质

追溯医学的思想源流,才能理解其深厚内涵。

什么是医学?汤其群在课堂上以辩证视角剖析医学与其他学科的关联,指出医学不仅是治病救人的科学技术,更是融汇自然科学方法与人文精神底蕴的综合体系。

他援引希波克拉底的名言——“最好的医生也应该是一个哲学家”,阐明医学从来离不开哲学的思辨与科学的实证。而从东方智慧来看,中医强调“上医医国、中医医人、下医医病”,注重人体与自然的整体关联,其核心在于对“人”的全面关怀,而非仅仅治疗“病”的症状。这一理念与西方将医学视为“至圣的健康之术”的观点不谋而合,也与“先知儒理,后知医理”的东方传统形成跨文化的呼应。

“医学不仅是自然科学,更是人文社科的交叉领域。”汤其群进一步引用明代裴一中的警句——“才不近仙者不可为医,德不近佛者不可为医”,强调医学从业者既需超凡的才智,也需崇高的品德。在他看来,医学从来不是单一的自然科学,而是一个横跨人文与科学的交叉领域,其精神内核既深植于传统,也面向未来的挑战与创新。

从医学变革思考探索之路

医学的科学探索始于对人类身体与疾病的朴素认知。

在传统经验医学阶段,无论是中医“整体观念”“辨证论治”的智慧,还是西方盖伦基于临床实践的解剖观察,都根植于对生命现象的直观把握与经验积累,为医学体系的发展埋下了科学的种子。

随着认知边界的不断拓展,医学逐步迈入实验医学时代,解剖学、生理学、病理学、生物化学等各学科的创建与发展,使医学研究走向可验证、可重复的科学路径。

从《伤寒杂病论》的辨证论治,到维萨里《人体的结构》奠定现代解剖学基石;从哈维发现血液循环,到科里夫妇发现乳酸循环、克雷布斯揭示三羧酸循环;从DNA双螺旋模型的提出,到CRISPR基因编辑技术的突破——一个个科学史上的里程碑,勾勒出医学从整体观察到微观机制、从经验积累到证据导向的深刻转变。汤其群将中西医学范式的演变发展,化成一个个生动的例子,向在场同学娓娓道来,启发在场学生从医学发展的脉络中,找到自己的历史定位,领悟个人的成长方向。

在汤其群看来,现代医学工作者不应是循证医学的被动证据执行者,而应是具备批判思维与创新能力的能动实践者。“医生要保有终身学习的意识,主动持续更新知识库,坦然承认自身知识的局限性;要有自我怀疑的勇气,敢于质疑过往经验与‘权威’定论,遵循更可靠的新证据;更要培养提出问题的能力,将临床需求转化为可被科学解答的具体命题。”这种对专业能力的持续反思与建构,正是循证医学实践的深层内涵。

在科学理念的指引下,现代医学正迎来 “医工交叉、医智结合” 的技术革新浪潮。基于循证医学的基础,精准医学作为临床与科研的升级形态,不仅重塑着诊疗模式,更推动着科学研究范式的转型,催生了基因测序、AI辅助诊疗等突破性技术。“创新是从0到1的突破,循证医学是从1到N的验证,二者共同推动医学进步。”

汤其群特别强调:“技术更新迭代日益加速,但其根本仍建立在对医学自然属性的深刻理解之上。一切技术发展的本质,都是为了更好地履行医学的科学使命——更精准地认知疾病,更有效地守护生命。”

从精神底色感悟未来担当

“蛇杖”符号广泛应用于各类医学标识

课堂上,汤其群讲述了医学常见象征符号“蛇杖”的故事。在古希腊传说中,医生手持缠绕木杖跋山涉水、治病救人。“蛇杖既是行走的支撑,也是抵御险阻的陪伴,”他解释道,“这一形象,折射的正是医学最初的精神底色——在困难中坚持,在奉献中前行。”

“医学以‘人’作为出发点,也以‘人’为归宿。”汤其群指出,医学所具有的复杂性、历史性、社会性等都要求医者不能止步于技术精进,更要具备深厚的人文素养。“医生不仅要有娴熟的技艺,也要有谙熟的理论,更重要的,是怀着一颗‘仁者之心’”。

“人民对美好生活的向往,是我们每个人努力的方向。”汤其群结合“正谊明道”的上医院训,从医学人文的视角出发,引导这些刚刚踏入医学殿堂的学子思考:医学的真正魅力,不仅在于治愈疾病,更在于理解生命、守护尊严,并鼓励他们通过自己的亲身实践,连接传承与创新,在未来推动医学的进步。

面对基础医学院胡雅鈊同学关于“如何找到真正热爱的研究方向”的困惑,汤其群以自己三十余年的科研经历为例,勉励同学们保持开放探索的心态。“大学正是你们探索自我的黄金时期。”他分享了自己在脂肪代谢研究领域从接触到热爱的过程,“重要的是保持好奇,主动接触最新领域的知识,在广泛了解中找到真正触动你的研究方向。”

来自临床医学院的段生瑾同学请教如何应对繁重的学业压力时,汤其群坦言,自己同时承担科研、教学、管理等多重职责的秘诀在于“专注当下、分清主次”。“医学知识体系庞大,要学会制定合理计划,在特定时间内专注于最重要的事。同时,保持规律作息和适度运动,这些看似简单的生活习惯,恰恰是保持高效学习的基础。”

针对口腔医学院杨子豪同学关于科研成果转化的疑问,汤其群坦诚分享了从实验室到临床的挑战:“最大的难点在于确保安全有效的同时,让创新疗法真正普惠患者。”从事脂肪代谢研究三十余载,汤其群始终秉持学术初心,婉拒了所有商业减肥药合作邀请。他分享道,“‘体重管理’不是‘减肥’,而是学会健康的饮食、运动与生活方式——这与‘治未病’的智慧一脉相承。” 他鼓励青年学生早关注转化医学,“既要夯实基础,也要了解临床需求,在学业早期就培养将科学发现转化为实际应用的思维。”

当被多位同学问及科研工作如何服务国家战略时,汤其群以代谢性疾病研究为例,阐述了基础研究如何推动公共卫生政策与“健康中国”建设。“我们团队发现的米色脂肪激活机制,不仅为肥胖和糖尿病治疗提供了新靶点,更重要的是为慢性病预防提供了新思路。”他特别强调,医学研究要始终着眼于解决人民健康最迫切的需求。“除了新药研发,我们更需推动将科研成果转化为普惠的公共卫生策略。比如基于代谢研究证据,开发儿童期代谢风险评估工具,推动营养科普、社区健康促进等,从源头上降低慢性病风险。这正是从‘治已病’向‘治未病’转变的具体实践。”

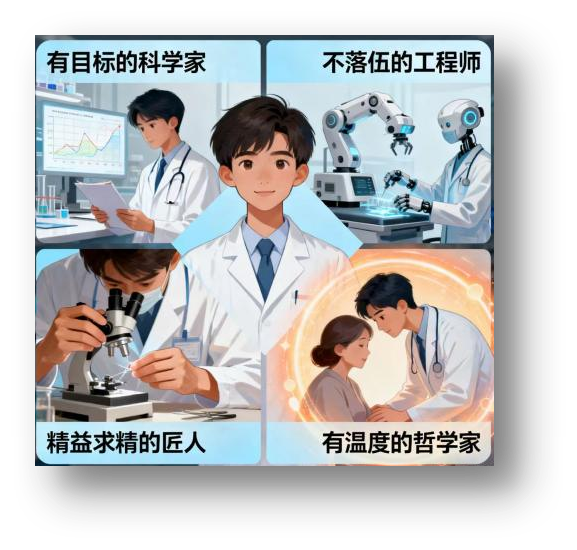

这些来自新生的问题,从个人困惑到学术追求,从科研理想到社会责任,展现了新时代医学生的多元思考。课程尾声,汤其群为学生们描绘了一副清晰的成长图景,做“有目标的科学家”,以探索未知为己任;做“不落伍的工程师”,拥抱技术创新;做“精益求精的匠人”,在专业上追求卓越;更要做“有温度的哲学家”,用人文关怀照亮技术的边界。