2025年4月18日至20日,第七届突触传递与神经可塑性国际研讨会暨突触与神经可塑性分会学术年会在复旦大学枫林校区举行。本次会议由中国神经科学学会突触与神经可塑性分会主办,复旦大学脑功能与脑疾病全国重点实验室、脑科学前沿科学中心、脑科学研究院和脑科学转化研究院共同承办,章晓辉教授、禹永春教授与陆巍教授担任联合主席。

会议邀请了来自中国、美国、加拿大、韩国、日本等5个国家的41位国际知名学者与青年科学家作会议报告,包括加州大学旧金山分校Roger Nicoll教授,多伦多大学王路阳教授、卓敏教授、Michael Salter教授、Graham Collingridge教授,首尔大学Bong-Kiun Kaang教授,京都大学Yasunori Hayashi教授,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心蒲慕明研究员,清华大学时松海教授,深圳理工大学王玉田教授等。会议吸引了领域内科研工作者、相关专业师生以及企业代表300余人参加。开幕式由禹永春教授主持。

复旦大学脑科学研究院院长马兰教授致开幕辞,向与会的海内外专家学者致以诚挚欢迎。马兰回顾了复旦大学上海医学院神经科学及突触可塑性研究领域发展历程,令各位嘉宾对现场的前沿成果交流充满了期待。

马兰教授致开幕辞

本次会议围绕突触结构与传递、突触发育与可塑性、脑功能与疾病的突触及环路可塑性机理、前沿技术与行为调控等主题进行讨论交流。

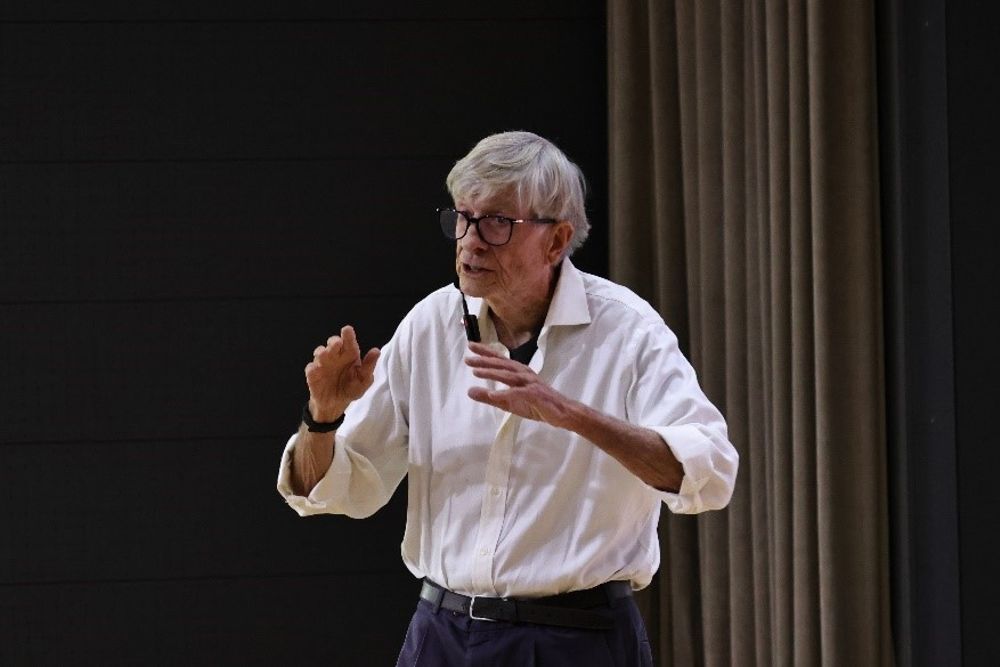

Roger Nicoll教授、蒲慕明研究员和Graham Collingridge教授分别于18日至20日上午做大会主旨报告。

Roger Nicoll教授做主旨报告

Roger Nicoll教授作为记忆与突触可塑性领域奠基性学者,分享了长时程可塑性发现过程中的宝贵科学经验以及历年在记忆分子CaMKII上的系列发现。

蒲慕明研究员做主旨报告

蒲慕明研究员则带来多组学分析新技术驱动的全新突触功能研究的报告,为突触可塑性研究提供了全面广阔的分子学视角,引发了大家的广泛兴趣。

Graham Collingridge教授做主旨报告

Graham Collingridge教授分享了个人在长时程可塑性发现过程中的历程以及阿尔兹海默症中突触可塑性变化的全新发现。

主旨报告提供了学科发展的前瞻性及全览性视角,激发了大家的热烈讨论。

4月18日上午的报告分别由高天明教授、马欢教授、杜久林教授主持。主旨报告后,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心竺淑佳教授、美国密歇根大学叶冰教授、广东智能科学与技术研究院石云教授以突触元件NMDA受体原子结构、果蝇感觉神经元在转录层面上的功能调节、介导长时程可塑性维持的关键分子Np65为主题报告。多伦多大学王路阳教授、中国科学技术大学毕国强教授、美国脑卒中研究院陆伟教授围绕突触结构与功能异质性、胞外谷氨酸激动的新型突触可塑性、参与焦虑及抑郁样行为的新型GABA受体结合蛋白为主题报告。

王路阳教授做特邀报告

报告人(从左往右):竺淑佳,叶冰,石云,毕国强,陆伟

4月18日下午的报告分别由禹永春教授、马聪教授、孙坚原教授、王昌河教授主持。特邀报告人清华大学时松海教授、多伦多大学卓敏教授、韩国基础科学研究院Bong-Kiun Kaang教授分别围绕兴奋性神经元在神经发育疾病中的病理变化、慢性痛的神经环路基础、记忆痕迹突触的结构功能变化做进展分享。多伦多大学加正平教授、中科院遗传发育所吴青峰教授、南京大学闫超教授、深圳湾实验室甘文标教授、中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心徐宁龙教授、上海科技大学杨扬教授以谷氨酸AMPA受体在突触传导及精神疾病中作用、靶向下丘脑神经环路抑制颅咽管瘤、小胶质细胞在癫痫中对抑制性突触的吞噬、小胶质细胞对突触及神经元活动的调控作用、运动学习中的突触机制计算建模、压后皮层在风险决策和不确定性学习中作用等为题进行了报告。

时松海教授做特邀报告

卓敏教授做特邀报告

Bong-Kiun Kaang教授做特邀报告

报告人(从左往右):加正平,吴青峰,闫超,甘文标,徐宁龙,杨扬

4月19日上午的报告分别由时松海教授、陆巍教授、徐林教授、夏军教授主持,围绕“脑疾病治疗、脑疾病的突触与环路可塑性机理、突触结构”三个主题进行分享。主旨报告后,特邀报告人,深圳理工大学王玉田教授就蛋白质敲除策略在神经退行性疾病治疗中的发展进行探讨。复旦大学附属华山医院徐文东教授、南加利福尼亚大学张砺教授、复旦大学刘星教授、浙江大学马欢教授、中国科学技术大学唐爱辉教授、福建医科大学陶武成教授分别以构建新的同侧皮层-外周环路治疗偏瘫、催产素动态变化对亲社会行为的作用、编码消极效价的跨大脑半球的杏仁核-伏隔核环路、记忆区分中抑制性神经元突触可塑性的作用、AMPAR的“Slot”结构捕获与功能研究、GluD1的代谢型信号对抑制性突触传递的影响为主题进行报告,探讨脑疾病发病机制与治疗研究新进展。

王玉田教授做特邀报告

报告人(从左往右):徐文东,张砺,刘星,马欢,唐爱辉,陶武成

4月19日下午的报告分别由毕国强教授、刘水冰教授、罗建红教授、朱英杰研究员担任主持。特邀报告人多伦多大学Michael Salter教授、京都大学Yasunori Hayashi教授各自就NMDA受体的主要调控基因、记忆巩固阶段ACC脑区空间信息的获取机制进行探讨。浙江大学王浩研究员、复旦大学舒友生教授、上海科技大学童夏静教授、浙江大学邱爽教授、湖北大学张永清教授、西安交通大学王昌河教授、华中科技大学江漫教授围绕杏仁核环路介导的负面情绪及可干预靶点、轴突棘的结构与功能、突触前自噬依赖分泌介导的NMDAA受体募集机制、安全记忆存储机制、Shank3突变自闭症犬模型的妥协社交与认知功能、VTADA-BLA投射环路介导的社交决策、Ppp2r1a对内源性大麻素信号的调控进行报告。

Michael Salter教授做特邀报告

Yasunori Hayashi教授做特邀报告

报告人(从左往右):王浩(代李晓明报告),舒友生,童夏静,邱爽,张永清,王昌河,江漫

4月20日上午的报告,由陶长路副研究员和章晓辉教授共同主持,会议聚焦于“突触结构与功能、脑疾病的突触可塑性机理”两个主题。Graham Collingridge教授做主旨报告。中科院生物物理所赵岩教授、复旦大学陆巍教授、中科院昆明动物研究所大学盛能印教授分别以突出囊泡的释放机制、神经元胞体可塑性诱导后精准编码现象、智力障碍中的兴奋抑制平衡失调为题报告。中国科学院发育生物学研究所刘佳佳研究员、中国科学技术大学陶长路副研究员、清华大学苑克鑫教授、复旦大学禹永春教授分别聚焦ER-细胞质膜连接对树突棘可塑性的作用、突触囊泡的胞吐与超快循环机制、离子透明化组织探究跨层次生物结构、浦肯野细胞中BcL11a基因对自闭症样行为的影响,进一步探讨离子通道的创新研究方法与脑疾病的突触可塑性病理机制。

报告人(从左往右):赵岩,陆巍,盛能印,刘佳佳,陶长路,苑克鑫,禹永春

本次会议设置了海报展示的学术交流平台,经遴选共收录62项前沿科研成果进行展示。在海报展示区,作者与参会学者互动交流,有效促进研究成果的深度传播与学术观点的多维碰撞。经专家评定和观众投票,会议评选出16项墙报优秀奖和6项墙报最受欢迎奖。

优秀墙报和最受欢迎墙报颁奖仪式

章晓辉教授主持闭幕式 Roger Nicoll教授致闭幕辞

4月20日中午,分会主委章晓辉教授主持了闭幕仪式,并邀请了Roger Nicoll教授致辞,他指出,“突触传导是大脑信息交流的普遍机制、神经科学中的最基础研究”,希望各位学者持续探索,积极交流,为突触与可塑性研究碰撞出更多智慧火花。

分会主委会宣布下一届(第八届)突触和神经可塑性国际研讨会暨分会年度学术会议将于2027年在福州举行,会议将由福建医科大学承办。陶武成教授代表承办单位介绍了承办计划。

本次会议通过主题报告、学术研讨与墙报展示等多元形式,系统呈现了领域内前沿进展,深入探讨了发展方向。会议促进了国内、外专家的相互合作,在推动突触和神经可塑性研究领域发展起到了重要作用。